業界を取り巻く課題

金属産業、とりわけ軽量金属(マグネシウムやチタンなど)は、自動車の軽量化、航空宇宙分野、エネルギー効率化などにおいて不可欠な素材です。しかし、この業界にはいくつかの構造的かつ緊急性の高い課題があります。

第一に、供給の地政学的依存度の高さです。たとえば、マグネシウムやチタンの原料/精製/製造工程は、中国やロシアをはじめとする国々に大きく依存しており、米国などの西側諸国ではコスト・品質・供給の安定性で劣る状況があります。この依存は、貿易摩擦、輸出規制、価格変動、または輸送リスクなどによって容易にサプライチェーンの脆弱性を露呈します。

第二に、生産コストと環境コストの問題です。伝統的な金属製造プロセス(例:カルボクロリネーション法などの炭素を発するプロセス、電解プロセス、処理工程のおける廃棄副産物など)は、高いCO₂排出、高エネルギー使用、そして副産物/排ガスの管理が難しいという点で環境負荷が大きい。これが、政府規制、企業のESG(環境・社会・ガバナンス)責任、そしてサステナビリティ志向の顧客からの要求を背景に、転換を迫られています。

第三に、経済性・収益性の圧力です。軽金属を使いたいユーザーが増えている一方で、軽金属製造のコストが高いため、最終製品へのコスト転嫁が難しいことが多い。特にグリーン・プレミアム(環境に配慮した工程を取ることによる追加コスト)を負担できるかどうかは、資本力の大小や業界の競争環境によって左右されます。

また、軽金属の製造過程で出る副産物や廃棄物の扱い、安全規制対応、そしてスケールアップ(研究室/ベンチマークから実際の工場規模に移行すること)の技術的ハードルも無視できません。こうした課題が、軽金属業界が持続可能性と競争力を両立するうえでの大きなボトルネックとなっています。

Duraniumはどのように解決しているか?

「Duranium」は、上記のような業界の構造的課題に対し、技術革新とサプライチェーン再構築という二つの側面でアプローチを取っています。以下に主なポイントを整理します。

- 軽金属生産の脱炭素性と副産物の再利用

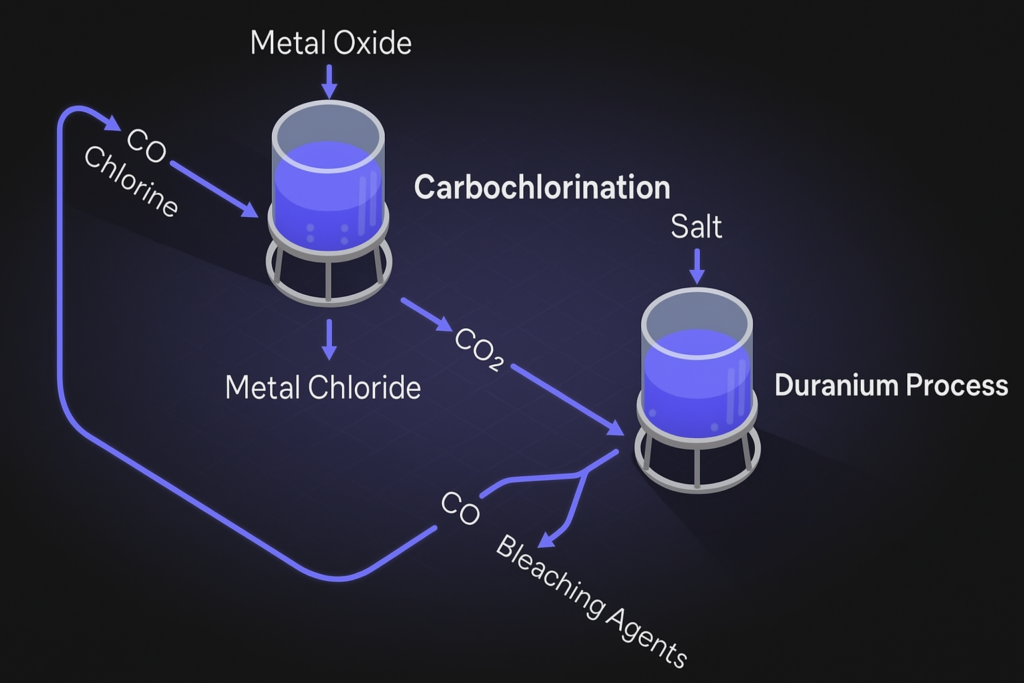

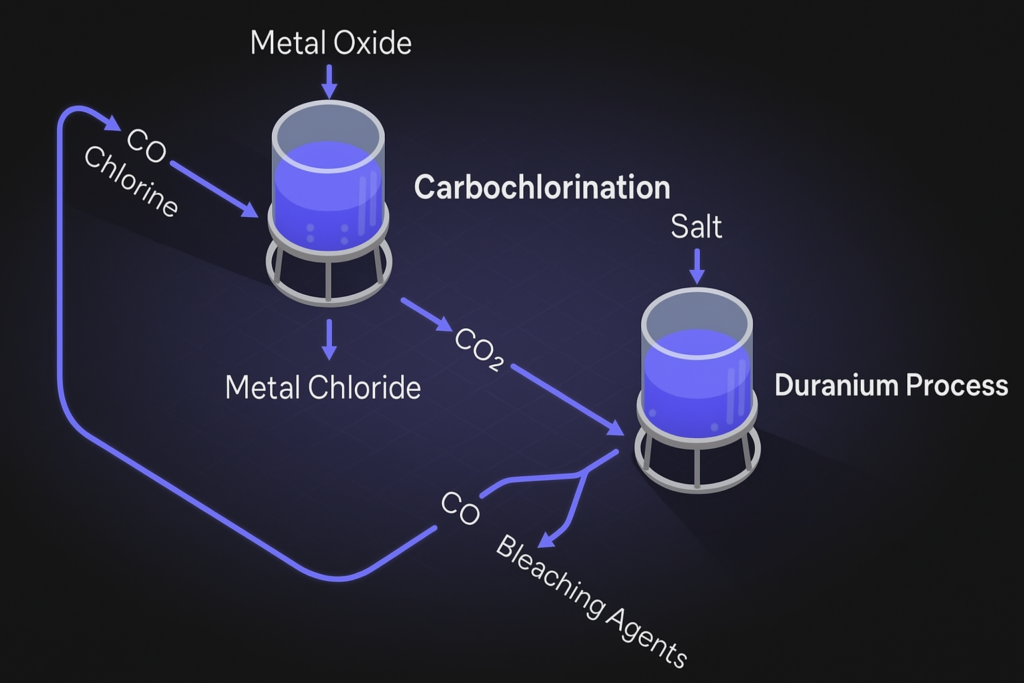

Duraniumは、既存のカルボクロリネーション(carbochlorination)および電解法を土台としながら、それを「 novel molten materials process(新しい溶融材料プロセス)」で補強する形を採っています。特に注目すべきは、副産物をただ捨てるのではなく、それを再利用可能な原料(feedstock)や高付加価値の共役生成物(co‐products)として取り扱うプロセス設計をしている点です。これにより、環境負荷を下げつつ生産コストを押し下げることを目指しています。 また、CO₂排出の一部をCO(炭素一酸化物)原料に変換する回収機構を取り入れており、「閉ループシステム」(closed‐loop)を重視しています。これにより、一般的な軽金属生産で問題となるCO₂排出と廃棄物の課題を緩和しようという設計です。 - コスト競争力の追求および国内生産体制の構築

Duraniumは、アメリカ国内での生産(reshoring)を強調しています。すなわち、国外依存を減らし、輸送コスト・供給遅延・政策リスクなどを低減させることを狙いとしています。これに加えて、新プロセスの導入によって、従来のコスト構造に近づけながら、あるいはそれを凌駕する収益性(たとえば 50% 以上のEBITDA マージンを見込む)を達成できる可能性を主張しています。 ベンチスケール(benchtop scale)でのプロセス実証が既に成功しており、パイロット施設(パイロットプラント)の建設が進行中で、2026年には稼働を目指しています。このスケールアップによって、実際の市場投入・量産段階でのコストの見通しが立つことになります。 - 差別化要素としての技術設計と付加価値の創出

多くの軽金属スタートアップは「まったく新しいプロセス」をゼロから構築し、補助金やグリーン・プレミアムに依存することが多い中で、Duraniumは既存技術(カルボクロリネーション、電解)を活用しつつも、熱的・化学的原理(熱力学、溶融材料、反応経路の最適化)をうまく活かして、コスト効率を上げ、環境負荷を抑える設計をしています。これは、技術リスクと商業リスクのバランスを取る上で、大きな強みと言えます。 また、共同生成物(共製品、co‐product)として“bleaching agents”(漂白剤)などの副産品を得ることをプロセスに組み込んでおり、これが収益の“複数の柱”を持つことを可能にしています。副産物を単なる廃棄物と捉えず収益源とすることで、全体の収益モデルの改良が期待できます。 - 目標設定・ロードマップの明確性

Duraniumは、2026年中旬にパイロット施設を立ち上げ、米国のマグネシウム需要のうち一定割合(2029年までに約12%)を供給できるようになることを目指しています。この目標があることは、単なるアイデア・ラボの域を越えたスタートアップであることを示しており、投資家・顧客双方にとって信頼性を高める要素です。

・企業概要

企 業 拠 点 :カリフォルニア州、米国

設 立 年 月 日:2025年

資金調達総額:不明

fund Stage :プレシード

主 要 投 資 家:Y Combinator、

従 業 員 数 :1-10名

毎週水曜日、5社の注目スタートアップが登壇する

ピッチイベント!earthkey pitchのご案内

イベント概要

earthkeyが主催するオープンイノベーションイベントです。

業界業種にこだわらず、毎週5社の新進気鋭のシード・アーリーステージのスタートアップ企業が、事業会社との共創や投資家との出会いを目的に登壇します。業界を越えた業務提携や資本提携など毎回数々のマッチングが生まれる場です。事業会社の方は参加いただくことで、自社の新規事業の推進や自社課題(ワークフローのデジタル化など)の解決、クライアントへの付加価値提案などのアイデアを得ることができます。当イベントは、業界業種に縛られないセレンディピティ(偶然の出会い)の場を大切にしています。

相性の良い参加者像

・事業会社(新規、既存事業推進者・経営企画室)

・ベンチャーキャピタル

・コーポレートベンチャーキャピタル

・メディア関係会社

*過去参加企業(敬称略)

伊藤忠商事、三井物産、NEC、三井住友FG、みずほ銀行、凸版印刷、電通、JCB、フジテレビジョン、

三井住友海上、京セラ、楽天、日清紡HD、東芝、ALSOK 、GMOTECH、

京浜急行電鉄、東京建物、富士通、DNP、参天製薬、等

タイムスケジュール

15:45- zoomLIVE配信開始

15:50- イベント運営紹介、ピッチ概要説明

16:00- 1社目

16:11- 2社目

16:22- 3社目

16:33- 4社目

16:44- 5社目

16:55- クロージング

17:00- 終了

参加(視聴)費用

・無料

イベントについての注意事項

※登壇企業さま・弊社との事業が競合する企業さま、

事業会社に属されていない方からのお申し込みをお断りする場合がございます

※タイムスケジュールや登壇社は予告なく変更になる場合がございます

※参加者の企業名・部門名のみ、プレゼンテーションの質向上のため登壇企業さまへ共有することがございます

※本イベントはZoom(ウェビナー)を活用したフルオンラインのLIVE配信となります為、当日配信品質の問題が発生する可能性がございます。何卒ご了承くださいませ

視聴をご希望の方は下記リンクよりお申し込みください。

ベンチャーをお探しの方

ベンチャーをお探しの方

サービス掲載希望の方

サービス掲載希望の方